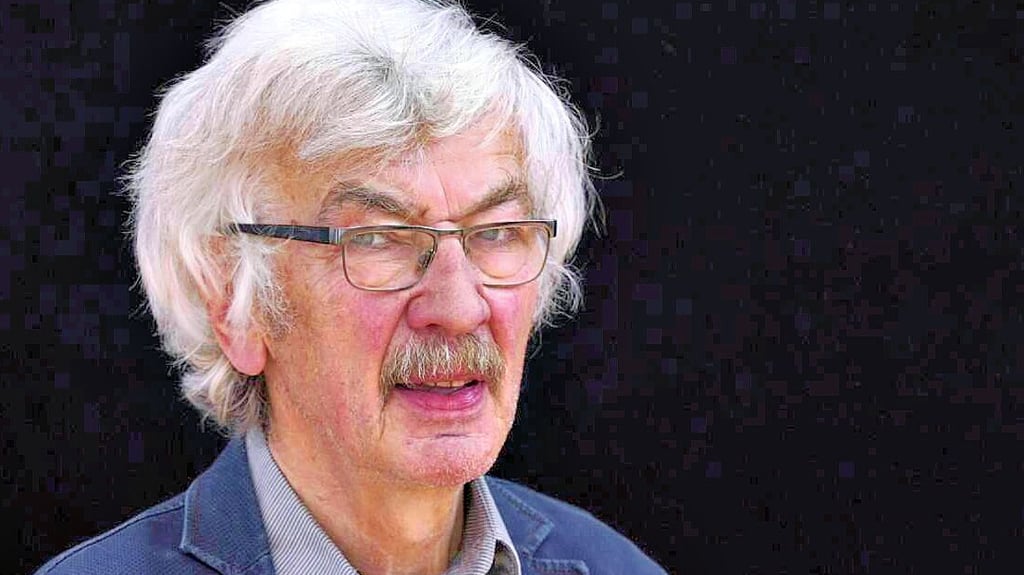

Schriftsteller Christoph Hein wird 80 Der fremde Freund

Ein Chronist ohne Botschaft? Nicht ganz. In seinen Romanen folgt Christoph Hein den gesellschaftlich Haltlosen und Verstoßenen. An diesem Montag wird der Schriftsteller 80 Jahre alt.

Halle/MZ. - Dass er ein „Chronist ohne Botschaft“ sei, dieses Bekenntnis trägt Christoph Hein seit Jahrzehnten wie ein Mantra vor sich her. Soll heißen: ein Mann, der nur aufschreibt, was war, was ist. Aber stimmt das denn? Bereits auf den Publizisten Christoph Hein, also den Autor von Vorträgen, Aufsätzen und Artikeln, die sein Erzähl- und Bühnenwerk begleiten, trifft das nicht zu. Im Gegenteil. In den kleinen Genres ist der Autor, der an diesem Montag 80 Jahre alt wird, entschieden ein Botschafter.

Unvergessen, ja legendär, ist Heins Auftritt auf dem zehnten Schriftstellerkongress der DDR 1987. Hein, der 1982 mit seinem Roman „Der fremde Freund“, der im Westen unter dem Titel „Drachenblut“ erschien, zu gesamtdeutschem Ruhm gelangt war, sprach hier einen für DDR-Verhältnisse ungewohnten Klartext. Dass die Zensur, die in der DDR betrieben wurde, aber nicht so heißen durfte, „nutzlos, überlebt und paradox, menschen- und volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar“ sei, erklärte der Schriftsteller in einer Arbeitsgruppe des Kongresses.

Bote der Brüderlichkeit

Das war Christoph Hein in seiner besten, geradezu vorbildlichen Verfassung: widerständig, kühn, in der Sache schmerzhaft genau. Ein bereits namhafter Autor blickte hier – was unter seinen Kollegen nicht selbstverständlich war – über den Tellerrand seiner Privilegien hinaus, und machte sich nützlich für die Gesellschaft, die diese Privilegien nicht teilte. In diesem Fall war Hein ein Botschafter – und keinesfalls nur ein Chronist.

Und in seinen Erzählungen, Theaterstücken und – vor allem – durchweg wirkmächtigen Romanen? Das, was da als Botschaft zu verstehen ist, steckt nicht in Parolen oder moralischen Merksätzen, die es bei Hein nicht gibt, sondern in den Themen und Figuren, die sich der 1944 in Schlesien geborene, ins sächsische Bad Düben vertriebene Pfarrerssohn wählte, dem die DDR das direkte Abitur verweigerte, das er in West-Berlin zu erlangen suchte. Ein Mensch, der – wie er 2004 im MZ-Gespräch sagte – keine Heimat kenne. Ein gesellschaftlicher Außenseiter von Anfang an, ein „fremder Freund“. Und als Zeitgenosse ein Freund derer, die fremd sind und bleiben.

Von „Horns Ende“ über „Der Tangospieler“ und „Landnahme“ bis zu den jüngsten Großromanen „Trutz“ und „Verwirrnis“, also von den Themen Verrat und Vertreibung, Gefangenschaft und politischer Umsturz, sind es die Haltlosen, die aus der herrschenden Ordnung Verstoßenen, die Hein interessieren. Zeugen der Zeitläufte, in denen die Farbe der Herrschaft wechselt, aber nicht der Umstand, dass Herrschaft immer sozial sortiert – und aussortiert.

Chronist mit Kompass

Dabei wirbt Hein, der sich noch 1990 für einen neuen Sozialismus aussprach, gar nicht für „Gleichheit“ oder „Freiheit“, sondern indirekt für Brüderlichkeit, Solidarität, Fairness. Die ist bei ihm nicht parteipolitisch zu fassen, auch nicht christlich, bestenfalls von der historischen Aufklärung her, die der Autor gern zitiert. Zuletzt in seiner Lessing-Erzählung „Ein Wort allein für Amalia“ (2020). In der lässt Hein den – von ihm hochgeschätzten – alten Lessing sagen: „Alle guten Leute gehen einander an.“ Und: „Wir dürfen den Satz nicht aufgeben.“ „Gut“ meint hier brauchbar, in diesem Fall für eine Gesellschaft, die für jedermann „gut“ ist – und nicht nur für eine Gesinnungsgemeinschaft, eine politische Clique, einen Apparat.

Ein Chronist mit Kompass also, aber eben doch ein Chronist. Es gibt kaum einen Flecken ostdeutscher Nachkriegsgeschichte, den Hein nicht literarisch bestellt hätte. Vom Chronisten hat er seine Ästhetik: das schnörkellose Schreiben, die nüchterne Klarheit. Hein schreibt sozusagen barrierefrei, lakonisch, nicht mit einem ausgestellten Kunstwillen, was ihm auch angekreidet wurde. Die Leser folgten ihm immer. Sie wissen: Von Hein werden sie nicht unter dem Niveau der Tatsachen unterhalten.

Der Autor, der in Leipzig und Ost-Berlin Philosophie studierte, überzeugt mit Spannungsbögen, die er zu ziehen weiß, mit den Überraschungen, die er setzt. Hein überrascht mit der Wirklichkeit, mit Fakten, die übersehen werden.

Sein Spannungs-Arrangement verdankt sich der Theaterschule. An der Berliner Volksbühne begann Hein, bevor er 1979 ein freier Schriftsteller wurde, als Dramaturg und Autor. Sein Schauspiel „Die Ritter der Tafelrunde“, welches das Ende der DDR vorwegnahm, war ein Erfolg im Jahr 1989.

Deutsch-deutscher Krieg

Wer heute die 89er Wortmeldungen des Schriftstellers liest, spürt die schmerzhafte Einübung in die politische Wirklichkeit seither, die bei Hein aber nicht mit Resignation, sondern mit gesteigerter Widerständigkeit einherging, mal leise, mal laut, aber immer konkret – wie in seiner Ost-West-Inventur „Gegenlauschangriff. Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege“ von 2019, in der Hein die selbstvergessen selbstverständliche kulturelle West-Hoheit mit ätzender sachlicher Genauigkeit, und um die geht es immer, thematisiert. Dabei hat er sich vor dem politischen Handgemenge nie gescheut: nicht als erster gesamtdeutscher Pen-Präsident, nicht als Intendanten-Kandidat für das Deutsche Theater in Berlin, der vom West-Berliner Establishment zur Strecke gebracht wurde.

Fast 20 Theaterstücke, mehr als 30 Bücher in Prosa: Romane, Erzählungen, Aufsätze. Das ist eine starke Bilanz für 40 Autorenjahre. Hein, der seit langem nicht mehr in Berlin, sondern im sachsen-anhaltischen Havelberg lebt, hat es geschafft, der repräsentative Autor der ostdeutschen Nachkriegserfahrung zu werden, einer jahrzehntelangen „Transformation“, die längst nicht abgeschlossen ist.

Dass er als Pessimist beschimpft wurde, als er kurz nach dem Mauerfall erklärte, dass es 40 Jahre dauern werde, bis Ost und West tatsächlich vereint seien, sagte Christoph Hein am Sonnabend dem „Tagesspiegel“. „Jetzt wird hinterfragt, ob ich nicht zu optimistisch war.“ Er sehe derzeit „keine Versöhnung in Deutschland“, sagt er, sondern, „dass sich das Trennende zementiert“. Den Zeitschriftsteller hält das nicht auf. Heins nächster Roman ist fertig, er spielt zum Ende der DDR. Am übernächsten sitzt er schon.

Christoph Hein Jubiläumsedition bei Suhrkamp: sechs Bände, 58 Euro. Unter dem Titel „Bevor wir verstummen und gehen – 80 Jahre Christoph Hein“ findet am 14. April um 11 Uhr in der Volksbühne in Berlin „ein Festakt von Freunden“ statt, unter anderen mit Carmen-Maja Antoni, Matthias Brenner und Wenzel.